«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» Что делать с советами больших писателей молодым писательницам

«Я не могу написать своё имя мочой на снегу. Не могу застрелить свою

жену и детей, кого-то из соседей, а затем и себя. Ох, если честно, я даже

водить не умею. Так и не получила удостоверение».

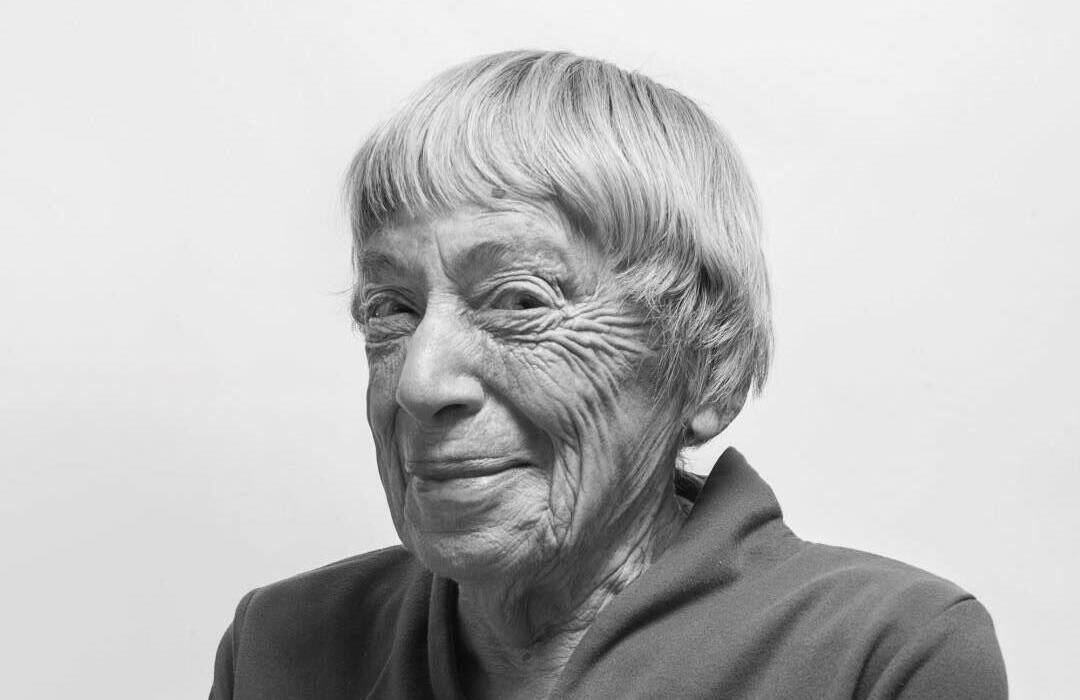

(Урсула Ле Гуин. Представлюсь.)

Урсула Ле Гуин, одна из самых открыто рефлексирующих о себе, о гендере и расе писательниц всех времён, посвятила эссе «Представлюсь» (Introducing myself) тому, как пыталась быть в литературе мужчиной, потому что не видела другой возможности вообще быть в искусстве человеком. Эссе так и начинается: «Я – мужчина». Она пишет о том, что женщин «изобрели» слишком поздно, когда она уже давно писала, в то время как Джейн Остин, сёстры Бронте или Вирджиния Вулф настолько опережали своё время, что основная часть населения Земли их просто не заметила. Ле Гуин пыталась, но у неё всё никак не получалось писать с Хемингуэевской краткостью и жить вечной молодостью, которую классик себе обеспечил, вовремя застрелившись. Американской фантастке же не удались ни краткость, ни точные и суровые предложения, ни молодость, ведь она стареет и даже не пытается что-то с этим поделать. Вывод из этого короткого, но прекрасного размышления, не может не радовать: «Раз уж у меня не получается притворяться мужчиной и не получается притворяться молодым, я с таким же успехом могу начать притворяться старой женщиной. Я не уверена, изобрели ли уже старых женщин; но, кажется, оно того стоит».

Урсула Ле Гуин

Эссе это было написано в начале 90-х годов XX века, более тридцати лет назад, и вдохновило множество женщин-писательниц, которые сегодня меняют литературный ландшафт и получают литературные премии за произведения самых разных жанров на самые разные темы. У кого-то из них есть семьи, у кого-то дети, у кого-то нет. Что изменилось за последние тридцать лет, так это представление о бинарной оппозиции женщина-мужчина, о том, какой должна быть женщина и каким должен быть писатель. Хотя путь к настоящему равенству всё еще неблизкий, но очень много на этом пути женщинами пройдено. Что грустно, пройдено гораздо в большей степени женщинами и писатель_ницами и читатель_ницами, чем цисгендеными мужчинами в обеих ипостасях. И эта асимметрия в представлениях об искусстве и о том, кто этим искусством занимается, сегодня видна как никогда, а выражается зачастую на анекдотическом уровне.

Так классик современной литературы, один из лучших русскоязычных стилистов всех времён, белый цисгендерный мужчина Владимир Сорокин на недавно прошедшей встрече с молодыми писателями и писательницами в Высшей Школе Экономики решил отдельно дать совет женщинам-писательницам, который выразил следующим образом: женщины-писательницы должны быть готовы, если они хотят написать что-то серьезное и связанное с метафизикой, расстаться со своей женственностью. Дальше шло уточнение о том, что писательство — это тяжелый труд, подразумевающий возможные проблемы на физическом и на психическом уровне. Еще дальше писатель вспомнил о своём рассказе, в котором героиня, решающая написать крутое метафизическое произведение, зашивает себе влагалище золотыми нитями.

Невозможно отрицать, что литературная деятельность — это огромная умственная и душевная нагрузка, которая требует труда, самодисциплины и сил. И действительно, многие люди разного уровня таланта платились за своё творчество физическим, психическим здоровьем, а иногда и жизнью. Однако эта расплата совершенно явно не связана с полом или гендером автор_ок, как не связано с женственностью наличие или отсутствие влагалища. Поскольку речь идёт о достаточно распространённом высказывании, причем не первом у писателя на эту тему, от одного из главных писателей современности, то хочется попробовать в нём разобраться. Кажется, что автор «Нормы» и «Дня опричника», книг, с которых как будто списана наша сегодняшняя действительность, мог бы еще многое рассказать и о завтрашнем дне, ведь ему удалось так точно прозреть день сегодняшний. Но есть ощущение, что дар прозрения распространился у него не на всё, а последние произведения, хотя говорят вроде бы о будущем, больше напоминают ретрофутуризм .

Очень интересное замечание делает Сорокин о том, что женщина либо пишет о метафизике, и ей от этого становится плохо и она плохо кончает, либо она уходит в «человеческое, слишком человеческое». И вот тут кроется самое интересное.

Помимо удивительно устаревшего представления о том, как связаны женщины и половые органы, очень досадно видеть столь же старомодное видение метафизики как мира, оторванного от быта, от отношений, от пищи физической и от секса для удовольствия, от родов и вскармливания — то есть, действительно, от «женского мира». В то же время сложно судить о том, каких же женщин Сорокин, сидевший в аудитории справа от человека, написавшего «Современный патерик», «Бог дождя» и адаптацию «Нового завета» для детей, считает настоящими метафизиками. Но если погадать, то, учитывая, что речь о прозе, можно вслед за Ле Гуин подумать о Вирджинии Вулф — главной английской модернистке, написавшей, в частности, эссе «Своя комната», в котором описаны ключевые проблемы, с которыми сталкивается женщина, желающая стать профессиональной писательницей. Нет, это не наличие вагины и не отсутствие пениса, а невозможность распоряжаться деньгами, даже если они у тебя есть, и отсутствие собственного пространства для постоянной работы. А еще невозможность войти в библиотеку без сопровождающего мужчины.

У Вирджинии Вулф не было детей, а брак был во многом духовным, но не потому, что Вулф решила зашить себе влагалище, физически ли, метафорически ли, но потому, что она была лесбиянкой, что в детстве стала жертвой насилия, что физическая близость с кем бы то ни было была для нее невероятно тяжелым испытанием. Однако в своих произведениях, которые насквозь пронизаны метафизикой, она перевернула с ног на голову саму идею эпического произведения, создав роман об одном дне, сотканный из женских воспоминаний («Миссис Дэллоуэй») и «Одиссею» от лица Пенелопы («На маяк»). В ее прозе небо и земля, размышления о смерти, жизни и Боге переплетаются со штопкой, готовкой еды, мигренью и наблюдением за тем, как растут твои дети. Вулф знала, что женщина наполнена духовностью, но духовность эта, эта связь с божественным, почему-то упорно не понятна окружающим её мужчинам. Она часто делает женщину ускользающим объектом желания (тут вспоминается и неуловимая улыбка-поцелуй миссис Дарлинг из «Питера Пэна» и налаженная постоянная связь с потусторонним миром Мэри Поппинс), но никак не субъектом. Мужчинам вокруг героинь Вулф не удаётся увидеть в женщинах, с которыми они живут, людей. Интересным образом подобное неумение видеть равного себе человека в том, кто проявляет черты «женского» поведения, такие как мягкость, дипломатичность, тонкость, описывает и Урсула Ле Гуин в великом романе «Левая рука тьмы». Живущий в обществе, по сути, агендерных людей посол будущей Земли на планете Гетен считает человека, в которого постепенно влюбляется, мужчиной, проявляющим то и дело «бабские черты».

И тут мы приходим к еще одной странной нестыковке: с начала двадцатого века многократно европейские, американские, советские и постсоветские писатели и писательницы, режиссёры и режиссёрки (вспомним хотя бы Ларису Шепитько и Киру Муратову) осмысляют и деконструируют понятие «женственности» и показывают нам жизнь женщины во всём ее многообразии. Сначала речь идёт скорее о том, что совмещать роль любящей жены и матери и независимой личности, субъекта, практически невозможно, но начиная с первой мировой войны и революции женщинам приходится эту роль Человека на себя брать. А уже к концу века всё меняется и становится ясно, что женственность — красота, фертильность, забота о других как ключевой признак особи — это конструкт, связанный с женской социализацией, в той же степени, что и мужественность — действие над рефлексией, стойкость над эмоциональностью, решение конфликтов через агрессию — продукт социализации мужской. Уже к концу двадцатого века мы выяснили, что женщине или мужчине не обязательно принимать на себя роли, которые общество им навязывает, что они могут существовать вне рамок, в которых их загоняют определения «мужественности» и «женственности». Этот переворот еще не случился до конца в обществе, но уже очевиден в искусстве и в попкультуре, во многом благодаря трём волнам феминистского движения и других угнетаемых групп за свои права и за видимость своего опыта.

Не удивительно, что узнавать об опыте угнетённых групп из первых рук в первую очередь стали сами угнетённые группы (быть объектом чужих фантазий всё же утомительно). А вот носители прежней нормы, то есть белизны, цисгендерности и гетеросексуальности (и, отдельным пунктом, мужского пола и гендера) очень часто знакомиться с этим опытом не хотят. Ежедневно можно прочесть в интервью писателей, в рецензиях читателей и даже в размышлениях посетителей книжных ярмарок, что «мне просто неинтересно об этом читать — речь ведь идёт о проблемах, которые от меня максимально далеки». Но есть тут одна проблема: современный мужчина-писатель, продолжающий читать прекрасных мертвых белых мужчин-писателей (только таковых, в частности, упомянутого в эссе Ле Гуин Хемингуэя, и упоминает на встрече в Вышке Сорокин), желает при этом писать и высказываться об этом далёком и не интересном ему опыте и видеть среди своих читателей носителей этого опыта.

Происходит это повсеместно, и Владимир Сорокин в данном случае находится в прекрасной компании. Но если раньше читали книги в основном мужчины, то сейчас это делают в основном женщины. И в этой ситуации зашивание влагалища как радикальный акт, освобождающий женщину от «слишком человеческого» — это довольно неприятная фантазия человека, который, видимо, не знает, как часто женщинам приходится зашивать влагалище после родов. Когда он говорит о тяжелом труде, который может оказаться не под силу женщине, он вряд ли помнит о труде по вынашиванию и вскармливанию ребенка или по совмещению работы фулл-тайм примерно в любой сфере деятельности и фулл-тайм работы по дому. Но, самое интересное, он почему-то не думает о тысячах женщин, которые за последние десятилетия совмещают работу в офисах, в больницах, в университетах, работу материнства и ведения хозяйства с писательским трудом, и делают это успешно.

Александра Баженова-Сорокина